コラム

生物学的年齢測定(エピクロック® )

1. 生物学的年齢とは?

Aさん(52歳)「この間の健診で生物学的年齢どうだった?」

Bさん(45歳)「去年よりも年齢上がってて50歳でした。確かにここ1年ストレスMAXで暴飲暴食もけっこうしちゃいましたからね。」

Aさん(52歳)「そりゃやばいね。俺は44歳だったよ。君の暦年齢より若いぜ。」

Bさん(45歳)「マジっすか。確かにAさんって飲み行ってもあまりたくさん飲まないし、揚げ物とかも食べないですよね。大体1次会で帰るし。運動も結構されてますもんね。肌ツヤもよいですね。」

今後10年くらいで上記のような会話は当たり前になってくると思われます。

現在、「老化は病であり、治療や予防ができる可能性がある」と考えられるようになってきました。これまで、さまざまな老化現象は自然現象なので、不可逆的で治すことはできないとされてきました。しかし、この通念からの大きなパラダイムシフト(大転換)が起きてきております。

老化というのは、がん、心疾患、脳血管疾患、認知症、肺炎、感染性疾患などあらゆる病気の原因になることから、老化を制御できればこれらの病気も制御でき、それによって医療費の負担が減り、健康寿命は延伸し、生産性もあがることで巨大な経済価値も生み出します。

ただ、血圧が140/90以上が続くと高血圧、HbA1cが高い状態が続くと糖尿病のように、何を持って老化とするのか。さらに、老化を病と見做した上で、その治療効果を科学的根拠をもって適切に評価する指標が求められます。そのベースラインの指標として3つのキーワードが重要かつ期待されております。

① エピゲノム

② DNAメチル化

③ 生物学的年齢評価法(エピジェネティッククロック)

まずは①のエピゲノムについて解説します。

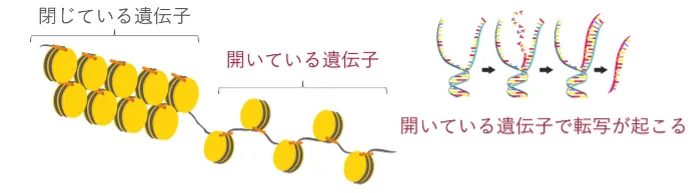

ゲノムは、DNAに含まれる塩基という物質の並び順で規定されており、塩基配列の並び順は先天的に決まっています。一方、塩基配列そのものは変化しなくても、遺伝子の使われ方は細胞の種類や環境に応じて後天的に変化します。このように、塩基配列を変化させずに、遺伝子の使われ方を調節する仕組みを「エピジェネティクス」と呼び、エピジェネティクスを規定する情報の集まりを総称して「エピゲノム」と呼びます。そして、使われる遺伝子は下記の図のように遺伝子が開いています。

使う遺伝子は”開いて”おく、使わない遺伝子は”閉じて”おく

エピゲノムは遺伝子のはたらき方を制御して、遺伝子を開いたり閉じたりさせている

次に、②のDNAメチル化について解説します。

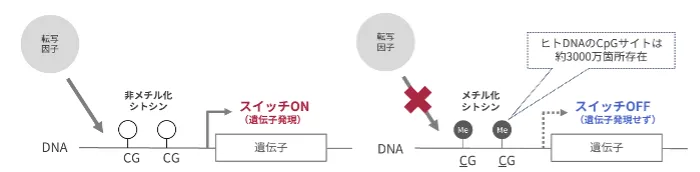

DNAメチル化は、エピゲノムの一つであり、DNAにメチル基が修飾(結合)する現象のことです。メチル基はDNAのCpGアイランド(メチル化サイト)と呼ばれる箇所に結合し、遺伝子のはたらきを調節するスイッチのような役割を果たすことから、別名「DNAスイッチ」とも呼ばれます。DNAに見られるメチル化パターンは様々な環境により変動し、この変動により老化関連蛋白が作られ、逆に抗老化関連蛋白が作られなくなると老化につながることがわかっています。

そして、③の生物学的年齢評価法(エピジェネティック・クロック)について解説します。

DNAメチル化のパターンを測定することで、生物学的年齢を評価するアルゴリズムです。アルゴリズムを通じて遺伝子の制御の状態を見ることで、実際の年齢よりも身体の細胞や組織がどれだけ老化しているか、または若い状態を保っているかを示すことができるため、欧米では既に数多くの事業者から一般向けの検査が提供されています。エピジェネティック・クロックは、学術的信頼性が高く(原著論文(Horvath, 2013)は引用件数が5800件以上)、また堅牢性(しっかりできていて壊れにくい)が高く、定量性もあります。

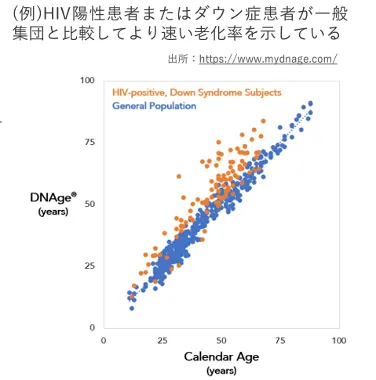

以下のグラフはHIVやダウン症の方は、そうでない方と比べて生物学的年齢が高い傾向にあることを示すグラフです。

もともと暦年齢を予測するためのものとして2013年にエピジェネティッククロックの第1世代が登場しました。そして、その後、2018年に身体機能や認知機能、罹患リスク、死亡リスクなどを反映した生物学的年齢を予測するアルゴリズムが開発され、これが第2世代です。しかし、欧米で開発された主要なエピジェネティッククロックは多様な人種のサンプルを学習して構成されていますが、日本人のサンプルがほぼ含まれていないため、日本人の生物学的年齢評価にズレが生じておりました。

しかし、株式会社Rhelixa(レリクサ)の開発したエピクロック®は、日本人のDNAメチル化データを学習させ日本人の遺伝特性に合わせてアルゴリズムが最適化されており、日本人集団において暦年齢や臨床データに基づく表現型年齢と強い相関を示します。

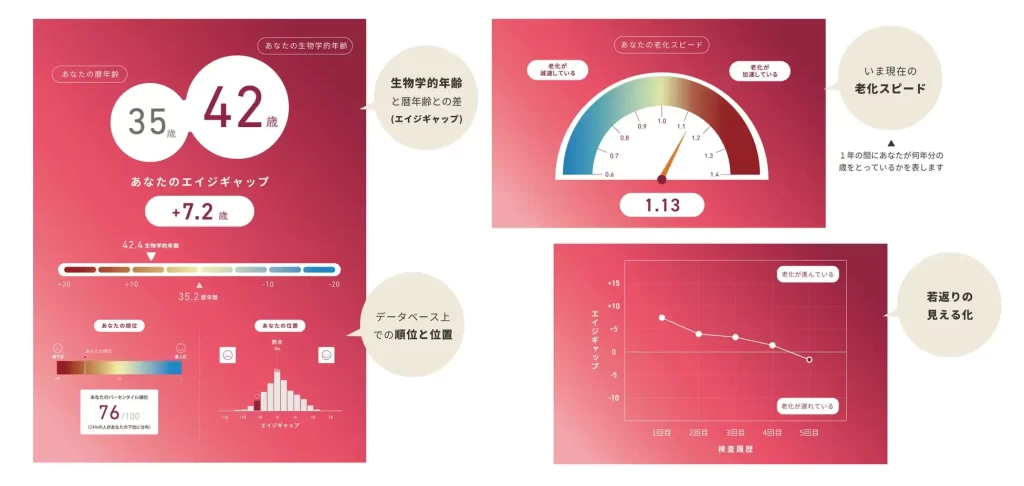

検査結果の例

2. 生物学的年齢を検査するメリット・デメリット

生物学的年齢を検査するメリット

(1) 自分の細胞やDNAのレベルでの年齢がわかる

(2) (1)により、日常生活を改善しようとするインセンティブが働く

(3) アンチエイジングの治療(幹細胞培養上清液、NMN、NAD+、サプリメントなど)の効果判定ができる

(4) 将来的に生物学的年齢が暦年齢より低ければ保険料が安くなる(すでに健康増進に取り組むことで保険料が安くなる商品あり)

(5) 健康寿命を延伸するためのモチベーションが保たれ、ピンピンコロリを目指せる

生物学的年齢を検査するデメリット

(1) 現在は料金が高い

(2) 検査できるところが限られる

(3) 採血する必要がある

3. 料金

80,000円

2回セット 150,000円

4回セット 280,000円

4. よくある質問

Q1. エピクロック®テストのアルゴリズムはどのように作られたのですか?

A. 1万症例以上のデータが学習された欧米発の第2世代アルゴリズム(PhenoAge)をベースに、転移学習※1を用いて日本人のメチル化情報を学習させる(Transfer Elastic Net法※2)ことで、世界で初めての日本人向け第2世代アルゴリズムEpiclockAgeの開発に成功しました。EpiclockAgeを日本人サンプルに適用したところ、欧米で開発されたアルゴリズムと比較し、予測精度が大幅に改善されたほか、暦年齢との強い相関が得られました。

Tomo, Y. and Nakaki, R. (2024) ‘Transfer Elastic Net for Developing Epigenetic Clocks for the Japanese Population’, bioRxiv. Available

at

https://doi.org/10.1101/2024.05.19.594899

※1 機械学習の手法の一つで、ある領域での学習済みモデルを別の領域に役立たせ 、効率的に学習させる方法。

※2 転移学習法とElastic Net回帰を組み合わせた当社独自の学習方法。

Q2. エピクロック®テストを受けられる年齢に制限はありますか?

A. エピクロック®テストは25歳以上の方を対象としています。エピクロック®テストは、25歳から80歳までの幅広い年齢層にまたがるデータセットを用いて学習されているため、小児~24歳までのデータは検証されていません。一方で、エピクロック®テストは100歳までの長寿者を対象にした検証も行っているため、検査を受けられる年齢の上限はありません。

Q3. 初めて自身の検査結果を受け取りましたが、どのように解釈したらよいですか?

A. まずはエイジディビエーション(暦年齢と生物学的年齢の差)と老化速度に注目してみてください。エイジディビエーションからは細胞の老化がどれだけ進んでいるか、あるいは抑制されているかを把握することができます。そして、老化速度を合わせて見ることによって、いま現在、エイジディビエーションが悪化する状態にあるのか、もしくは快方に向かっているのかを知ることができます。また、エイジディビエーションと老化速度は、健康に資する生活習慣によって、数値を改善できることを忘れないでください。食生活や運動習慣、睡眠の質を変えることで、老化速度を遅らせることができます。

Q4. 生物学的年齢が暦年齢とほとんど一致していたが、どう捉えたらよいですか?

A. エピクロック®テストは、健康で長寿を意識したコホートで学習されているため、あなたのDNAメチル化プロファイルは、同じ年代の健康な人と類似していることを示唆します。

Q5. エピクロック®テストの結果について技術的な限界や留意すべき点はありますか?

A. エピクロック®テストは他の検査等と同様に、留意すべき一定の技術的な限界があります。

- 老化のメカニズムは極めて複雑であり、老化に関して洞察を提供する検査は他にも多数存在します。他のサービスも含めたそれぞれの検査指標は、老化プロフィールのある一つの側面から表しているため、検査ごとに老化の捉え方にばらつきがあることが考えられます。

- 遺伝子発現やタンパク質修飾など、DNAメチル化パターン以外の要因も老化指標に関与している可能性がありますが、DNAメチル化情報のみを分析するエピクロック®テストではこれらを捕捉できません。

- 生物学的年齢と歴年齢の差(=エイジディビエーション)や老化スピードは、受検者の生活習慣や健康因子と有意な相関がありますが、一度の検査では深い洞察を得ることはできません。そのため、一定間隔で少なくとも4回以上は検査を受け、一貫して生活習慣の改善を続けながら、中長期的にエイジディビエーションや老化スピードの傾向を追跡することをお奨めします。

- DNAメチル化パターンは、受検者の遺伝的背景によって異なる可能性があります。 そのため、受検者が純日本人ではない場合(クオーターやハーフなど)適切な結果が得られない可能性があります。

- 技術的および生物学的なばらつきによる検査ごとの変動は可能な限り極小化していますが、2年程度の変動は生じ得ます。より信頼性の高い傾向を見るためには、一貫して生活習慣の改善続けながら、一定間隔をあけて少なくとも4回以上は検査を受けることをお奨めします。

FAQ

よくあるご質問

- 支払いにキャッシュレスは使えますか?

- 各種クレジットカード、交通系などでのお支払い可能です。受付の端末でキャッシュレス支払いができますが、予約の際に使用するデジスマという予約アプリの中にクレジットカードを登録する機能(デジスマ払い)があり、それを利用すれば診察終了と同時に決済が完了となります。※PayPayなどのQR決済は出来ません。

- 保険診療もやってますか?

- 保険診療で対応できるものは保険診療で検査治療を行います。ただし、検査の順番や処方できる薬の量、一度に出来る検査の種類など制約があります。

- 予約は必須ですか?

- 予約は必須ではございません。しかし、予約して事前WEB問診に回答していただくと、来院したあとにスムーズにご案内できます。

- 手書きの領収書は発行してくれますか?

- もちろん発行致します。受付でお申し付け下さい。

information

クリニック情報

- クリニック名

- KANDA NISHIGUCHI CLINIC

- 住所

-

〒101-0047

東京都千代田区内神田3-12-4

第一岸ビル3階

- Tel

- 03-3525-7377

- 営業時間

-

月~木 10:30~13:30、15:00~18:30

金 9:30~15:00

土 15:30〜18:30(2026年1月10日より)

休診:日祝、年末年始

- 代表者

- 板東 大晃